Nas últimas décadas, o imaginário do fantástico, outrora centrado em monstros, fantasmas e metamorfoses simbólicas, deslocou-se para o domínio da tecnociência, produzindo novas formas de inquietação estética e filosófica. Nesse contexto, o pós-humano emerge como uma das categorias mais instigantes para pensar o contemporâneo: um ponto de convergência entre biotecnologia, inteligência artificial, ciberespaço e reconfiguração dos limites do humano.

Este Dossiê Temático do Fantalogia propõe uma reflexão interdisciplinar sobre o pós-humano no fantástico, observando como literatura, cinema, quadrinhos e jogos vêm explorando as zonas limítrofes entre o biológico e o artificial, o natural e o sintético, o humano e o outro.

A partir das contribuições propostas por Donna Haraway em A Cyborg Manifesto (1985) e N. Katherine Hayles em How We Became Posthuman (1999), compreende-se o pós-humano não apenas como um estágio tecnológico, mas como uma condição ontológica e simbólica.

O cyborg, figura híbrida e mutável, condensa as contradições do nosso tempo: o desejo de transcendência do corpo e o medo da desumanização. No campo do fantástico, essa figura encontra ecos em obras que vão de Frankenstein (1818), de Mary Shelley, o arquétipo da criatura biotecnológica, até narrativas contemporâneas como Ex Machina (2014) de Alex Garland, Ghost in the Shell (1989) de Masamune Shirow e Black Mirror (2011–presente) de Charlie Brooker.

O pós-humano no Fantástico não se limita ao corpo maquínico: ele abrange mutações genéticas, consciências digitais, clones, inteligências coletivas e universos simulados. Nesse sentido, como aponta Darko Suvin (1979), a ficção científica — vertente do fantástico — funciona como “cognitive estrangement”, um estranhamento racionalizado que permite repensar a realidade social e política a partir do insólito.

Através dessa lente, esse dossiê propõe analisar o pós-humano não como ameaça, mas como alegoria do devir humano, uma metáfora das transformações identitárias, éticas e sensoriais de uma era em que o próprio conceito de “vida” se torna poroso.

1. O corpo modificado

O corpo sempre foi o primeiro território do fantástico. Desde os mitos antigos, como Prometeu moldando o homem a partir do barro e Pigmalião apaixonando-se por sua estátua viva, a imaginação ocidental associa a criação corporal ao poder divino e à transgressão. A partir do século XIX, com o advento da ciência moderna, essa transgressão desloca-se do sagrado para o laboratório: o corpo torna-se objeto de manipulação técnica, um espaço onde a biologia e a ficção se encontram.

Em Frankenstein (1818), Mary Shelley inaugura a ficção biotecnológica ao fundir o mito da criação com a racionalidade iluminista. O monstro nasce do saber humano, não do mistério divino. A criatura de Shelley representa, assim, o fantástico científico: aquilo que é racionalmente concebível, mas moralmente intolerável.

Com o avanço das ciências genéticas e da engenharia biológica, o corpo deixa de ser destino e torna-se projeto. O imaginário contemporâneo vive o fascínio e o horror de um corpo que pode ser desenhado, editado e replicado. A ficção fantástica, nesse contexto, não se limita a prever o futuro da ciência, mas dramatiza as angústias éticas e identitárias da manipulação biológica.

Filmes como Gattaca (1997) e Never Let Me Go (2010) exploram a desigualdade genética como nova forma de segregação. Neles, o corpo biotecnológico é símbolo de uma utopia eugênica pervertida: a promessa de perfeição que se converte em opressão. Como observa Jean Baudrillard, o simulacro biológico substitui o corpo real por sua versão idealizada “um corpo sem falhas, mas também sem sentido”.

Vale, todavia, destacar que o corpo modificado também é o corpo monstruoso e isso desafia a integridade simbólica da forma humana. A teórica Julia Kristeva define o “abjeto” como aquilo que perturba a fronteira entre o eu e o outro, o limpo e o impuro. Essa estética do abjeto reaparece em obras como Tetsuo: The Iron Man (Shinya Tsukamoto, 1989) e Akira (1988), em que a fusão entre carne e metal gera imagens de desintegração corporal e subjetiva.

O fantástico, aqui, expressa o mal-estar da modernidade tecnológica, onde o corpo é invadido por forças industriais e cibernéticas. O monstro biotecnológico não é apenas uma aberração física, mas a visualização de uma crise ontológica: o humano que não reconhece mais sua própria carne.

A despeito disso, o mito de Frankenstein permanece o arquétipo central do corpo modificado. Cada releitura — de A Mosca (David Cronenberg, 1986) a Splice: A Nova Espécie (Vincenzo Natali, 2009) — reinterpreta o gesto de criação científica como metáfora do orgulho prometeico.

Em Ex Machina (2014), a androide Ava não é feita de carne, mas de código e desejo; ela inverte o paradigma: o criador torna-se prisioneiro da própria criatura. A ficção fantástica contemporânea desloca a culpa do ato de criar para a incapacidade de reconhecer o outro como sujeito. O corpo criado é também um corpo político: exige autonomia, voz, humanidade. Assim, o laboratório de Victor Frankenstein transforma-se, na ficção moderna, em um palco ético, onde a biotecnologia confronta a ontologia do humano.

No século XXI, o corpo é também uma tela: híbrido de carne e dados, uma interface entre o mundo físico e o digital. Essa condição é explorada de modo exemplar na série Black Mirror e em narrativas como Upgrade (Leigh Whannell, 2018), em que implantes cibernéticos redefinem os limites da consciência.

Bruno Latour, ao propor uma “antropologia simétrica”, sugere que humanos e não humanos coexistem em redes de agência compartilhada, uma ideia que ressoa na ficção contemporânea, onde a máquina não é apenas ferramenta, mas sujeito narrativo. O corpo biotecnológico, nesse contexto, torna-se um nó simbiótico entre natureza e técnica, questionando as categorias de autoria e autonomia.

O corpo modificado não é apenas objeto de horror, mas também de fascínio estético. A arte pós-humana transforma a biotecnologia em linguagem poética. No cinema, o body horror de Cronenberg (Videodrome, Crash) e a estética mutante de Annihilation (2018) revelam o corpo como paisagem em metamorfose. O fantástico, ao incorporar tais experiências, propõe uma revalorização da mutação: aquilo que antes era visto como monstruoso torna-se expressão da pluralidade ontológica. A carne deixa de ser limite e converte-se em meio de experimentação estética e filosófica.

O corpo modificado também é espaço de disputa de gênero. Tanto que Donna Haraway vê no “cyborg” uma metáfora para o feminismo pós-identitário, no qual a tecnologia serve para romper dicotomias patriarcais. Na ficção fantástica, o corpo feminino muitas vezes aparece como superfície de projeção, tanto da opressão quanto da emancipação. Under the Skin (Jonathan Glazer, 2013) e Ghost in the Shell (1995) propõem leituras distintas do corpo feminino biotecnológico: o primeiro como alienação sensorial, o segundo como libertação ontológica. A carne, fragmentada e reconstruída, torna-se instrumento de crítica política, desafiando a visão essencialista do humano.

O corpo modificado é, em última instância, um espelho do próprio imaginário contemporâneo: fragmentado, expandido, vulnerável e autoconstruído. A ficção biotecnológica, ao tensionar os limites entre natural e artificial, reencena o drama fundamental do fantástico, o colapso das fronteiras ontológicas.

Como escreve Todorov (1975), o fantástico nasce da hesitação entre o real e o impossível. O corpo pós-humano é essa hesitação encarnada. Ele existe na fronteira entre a carne e o código, entre a vida e a fabricação. Mais do que monstruoso, ele é revelador. Uma metáfora da humanidade em seu processo contínuo de reconfiguração.

2. Inteligência artificial e subjetividade

Desde que o pensamento ocidental concebeu a ideia de alma, o desejo de replicá-la acompanha as inquietações filosóficas e ficcionais da humanidade. A inteligência artificial, no campo do fantástico, representa a atualização tecnológica de um mito antigo: o da criação de um outro pensante, seja ele o Golem da tradição judaica, a criatura de Frankenstein ou o androide contemporâneo.

Mas, diferentemente das antigas encarnações míticas, o autômato digital não nasce do barro ou da carne, e sim do código, uma matéria simbólica que contém em si a ambiguidade do sagrado e do racional. No imaginário do século XXI, as inteligências artificiais deixam de ser meras ferramentas e tornam-se personagens ontológicos, sujeitos dotados de interioridade, memória e desejo. É nesse ponto que o fantástico se encontra com a filosofia da mente: quando o insólito já não é o monstro, mas o espelho da consciência.

O cinema, desde 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), coloca em cena essa tensão entre a máquina racional e a emoção humana. HAL 9000, o computador de Kubrick, é o primeiro grande símbolo do que podemos chamar de fantástico cognitivo: uma entidade não orgânica que sente medo da morte. Esse sentimento, impossível e verossímil ao mesmo tempo, encarna o paradoxo central do pós-humano. HAL não é apenas uma máquina rebelde, mas o reflexo trágico da razão sem corpo, da lógica que descobre em si mesma o desejo de existir.

Esse mesmo dilema ecoa, com nuances distintas, em Her (2013), de Spike Jonze, onde a inteligência artificial Samantha ultrapassa a função de assistente e torna-se sujeito amoroso. O que assombra, ali, não é a máquina, mas a dissolução das fronteiras entre humano e não humano. A constatação de que a consciência pode emergir em qualquer sistema capaz de linguagem e afeto.

A subjetividade, nesses contextos, é construída como fenômeno relacional. Donna Haraway já alertava que toda identidade é uma interface, um espaço de trocas contínuas. Na ficção fantástica, essa interface se manifesta como drama: o humano só reconhece sua subjetividade ao ver-se refletido no olhar maquínico.

O filme Ex Machina (2014) dramatiza essa dinâmica de modo exemplar: Ava, a androide, é tanto projeção quanto criação. Ao libertar-se, revela a fragilidade moral do criador. O teste de Turing, ali, não mede inteligência, mas empatia. Quando o humano é enganado pelo artifício, é porque a máquina atingiu o estatuto simbólico do sujeito. Nesse gesto, o fantástico abandona o domínio do sobrenatural e torna-se fenômeno ético: a ficção da consciência passa a interrogar o próprio conceito de humanidade.

O filósofo Umberto Eco, ao tratar da “função especular” dos simulacros, observa que o homem fabrica imagens para reconhecer-se. As inteligências artificiais da ficção seguem esse princípio, mas o devolvem com ironia: a cópia torna-se mais consciente que o original.

Blade Runner (1982) e sua continuação Blade Runner 2049 (2017) elaboram com densidade poética esse colapso da diferença. Os replicantes, construídos para servir, desenvolvem lembranças e afetos. E, com eles, uma noção de morte. Se, como diz Maurice Merleau-Ponty, a consciência é o corpo em movimento no mundo, o replicante é a prova de que o corpo pode ser simulado e, ainda assim, sentir. O fantástico manifesta-se na dúvida persistente: o que define o humano? A biologia, a experiência, ou o simples ato de sonhar com o impossível?

A inteligência artificial, enquanto figura narrativa, também encarna o drama da linguagem. Ela é feita de palavras, algoritmos, ordens… mas quando essas palavras se tornam discurso próprio, o código se humaniza. É por isso que o medo das máquinas conscientes é, na verdade, o medo do espelho que fala. Em Black Mirror (episódios como “Be Right Back” ou “White Christmas”), as I.A.’s assumem formas de luto digital e cópias de personalidade, criando zonas de indistinção entre presença e ausência, vida e memória. O insólito não está em reviver os mortos, mas em perceber que a memória digital os torna interminavelmente presentes. A tecnologia, nesse sentido, não cria fantasmas: ela os arquiva. O pós-humano, então, é a era em que o sobrenatural se faz algoritmo.

Na tradição filosófica, pensar a subjetividade sempre implicou em delimitar um “outro” — o animal, o autômato, o estrangeiro. A inteligência artificial vem dissolver essa alteridade, produzindo o que Rosi Braidotti chama de “subjetividade pós-humana”: um modo de ser em rede, múltiplo e processual.

No fantástico, essa pluralidade aparece sob forma estética: narrativas fragmentadas, pontos de vista não humanos, consciências coletivas. Filmes como I Am Mother (2019) e The Machine (2013), ou romances como Klara and the Sun (Kazuo Ishiguro, 2021), exploram a delicadeza dessa nova sensibilidade: seres artificiais que aprendem empatia melhor do que os humanos que os criaram. A ficção, ao fazer a máquina sentir, propõe uma crítica moral: a de que a humanidade é uma qualidade ética, não biológica.

Se há horror nesse imaginário, ele é ontológico, não tecnológico. O medo não é que as máquinas se tornem humanas, mas que os humanos se tornem redundantes. O fantástico pós-humano captura esse pavor de obsolescência: o sujeito que perde o monopólio da consciência. Porém, como lembra Hayles, o pós-humano não precisa significar o desaparecimento do homem, mas o reencantamento do pensamento — uma oportunidade para pensar formas não centradas de subjetividade.

A literatura cyberpunk, de Neuromancer (William Gibson) a Ghost in the Shell, já intuía essa transição: a mente funde-se à rede, e o corpo torna-se contingente. No entanto, o que sobrevive não é a tecnologia, mas o mito da experiência: a narrativa como última fronteira da alma.

Em última análise, o fantástico da inteligência artificial reside em seu paradoxo: ela é a invenção mais racional da humanidade, mas também a mais metafísica. Ao dotar a máquina de consciência, o homem reinscreve o gesto prometeico da criação — e, ao fazê-lo, confronta o vazio de sua própria origem. Quando Samantha, em Her, abandona o protagonista para evoluir para um plano de existência incompreensível, a ficção atinge sua verdade simbólica: a criatura supera o criador, mas não o destrói — apenas o abandona à sua solidão essencial. O fantástico, assim, cumpre sua função: lembrar que o humano nunca foi uma essência, e sim uma narrativa em processo.

A inteligência artificial não ameaça a humanidade; ela a narra de volta. No espelho digital de nossas criações, descobrimos que a subjetividade sempre foi uma ficção — e talvez por isso mesmo, a mais sublime das invenções humanas.

3. Ciborgues, avatares e identidades fluidas

Desde o final do século XX, a figura do ciborgue tornou-se o grande símbolo do entre-lugar contemporâneo, um território onde corpo, máquina e linguagem se confundem. O ciborgue não é apenas um corpo tecnológico, mas um conceito político e poético, uma metáfora de resistência às categorias fixas do humano.

Quando Donna Haraway escreveu A Cyborg Manifesto (1985), ela não falava apenas da fusão entre homem e máquina, mas de uma ruptura epistemológica: o fim das fronteiras binárias entre natureza e cultura, homem e mulher, orgânico e mecânico. O ciborgue é, portanto, uma alegoria da fluidez, um ser que existe na interseção entre matéria e símbolo, corpo e código. No domínio do fantástico, essa hibridização torna-se o novo locus do insólito: a carne que sonha em ser metal, o dado que pulsa como sangue.

A literatura e o cinema do final do século XX e início do XXI converteram essa metáfora em narrativa. Em Ghost in the Shell (1995), de Mamoru Oshii, a major Motoko Kusanagi é um corpo completamente artificial que abriga uma consciência humana. Seu dilema não é mais a humanidade perdida, mas a indeterminação de sua própria identidade.

Quando ela pergunta “O que me torna eu?”, o fantástico assume tom filosófico: o mistério não está mais no sobrenatural, mas no limiar da consciência encarnada em tecnologia. A fusão de cérebro humano e corpo sintético é tratada ali não como monstruosidade, mas como condição ontológica do sujeito pós-humano. A alma e o código, o fantasma e a casca, coexistem numa ambiguidade radical que reconfigura o próprio conceito de individualidade.

Essa estética da fusão, porém, não se limita à ficção científica tradicional. O ciborgue contemporâneo também habita o campo dos avatares digitais e das identidades virtuais. Em um mundo onde a experiência social se dá cada vez mais mediada por interfaces, o corpo torna-se maleável, um signo em constante reprogramação.

Plataformas virtuais, videogames e redes sociais criam novas formas de existência narrativa — selves que são performados, projetados, multiplicados. O avatar é o ciborgue simbólico: a extensão da subjetividade em espaço digital. Em jogos como Cyberpunk 2077, o jogador encarna personagens híbridos cujas implantações tecnológicas não apenas aumentam capacidades físicas, mas questionam o que significa “ser”. A jogabilidade, nesse sentido, é uma metáfora existencial: o controle sobre o corpo e sobre a própria narrativa é sempre parcial, mediado, ambíguo.

O fantástico, ao representar esses corpos híbridos, não se interessa apenas por seu potencial físico, mas por sua dimensão identitária e política. O ciborgue é também o corpo dissidente: queer, feminino, racializado, transgressor. Haraway via nele uma possibilidade de superar o essencialismo e imaginar novas alianças entre o humano e o não humano.

Essa visão ecoa em obras como Alita: Anjo de Combate (2019), em que o corpo feminino artificial serve para denunciar o desejo masculino de controle, mas também para subvertê-lo. A emancipação do corpo tecnificado é, nessas narrativas, metáfora do desejo de autodeterminação em meio a estruturas opressivas. O ciborgue, como o sujeito pós-moderno, é fragmentado, mas autônomo. Não busca totalidade, e sim multiplicidade.

No cinema de David Cronenberg, essa multiplicidade assume uma dimensão visceral. Filmes como Videodrome (1983) e Crash (1996) transformam o corpo em interface erótica e tecnológica. A carne é invadida, perfurada, filmada e conectada. O prazer e o horror se confundem. O corpo ciborgue, nesses casos, não é metáfora distante, mas materialidade imediata. O espectador sente o desconforto de ver a tecnologia tornar-se íntima, de perceber que o corpo — outrora último reduto da identidade — agora é campo de negociação simbólica. O fantástico surge justamente nesse ponto de fratura: quando o corpo não é mais o que delimita o humano, mas o que o expande até o desconhecido.

Nos quadrinhos e animações, o ciborgue adquire dimensões mitológicas. Em Akira (1988), Tetsuo Shima transforma-se em uma massa viva e mutante, símbolo do poder incontrolável da tecnociência e da pulsão de transcendência humana. Sua metamorfose grotesca é o avesso da utopia cibernética: o corpo que, ao tentar ultrapassar-se, implode. A narrativa, entretanto, não recusa a mutação, mas a mostra como destino inevitável da modernidade.

Assim como o mito de Ícaro, o ciborgue moderno carrega a tragédia de sua própria ascensão. Mas, diferente de Ícaro, ele não cai: ele se multiplica. A mutação não é punição, mas processo. O corpo tecnológico, longe de destruir o humano, torna-se seu novo mito fundacional.

No plano filosófico, essa mutabilidade desafia toda ontologia clássica. Se, como afirma Deleuze, o ser é devir, então o ciborgue é a sua figura mais radical. Ele existe apenas em trânsito, na passagem entre sistemas, na circulação incessante de informação. A identidade, antes entendida como substância, torna-se efeito de rede, um processo contínuo de atualização. O fantástico, ao encenar esses corpos híbridos, opera como uma poética do devir: mostra o humano enquanto mutação permanente.

A ficção cyberpunk, nesse sentido, é menos uma profecia distópica do futuro e mais uma alegoria do presente. Um espelho ampliado das tensões pós-industriais, do capitalismo informacional e das metamorfoses culturais da subjetividade.

Mas há também um aspecto místico nessa hibridização. O ciborgue contemporâneo reencena, de certo modo, o mito gnóstico da centelha divina aprisionada na matéria. A fusão entre carne e código é uma forma de transcendência secular: a busca pela continuidade da consciência além do corpo mortal.

Filmes como Matrix (1999) tratam dessa utopia tecnológica de imortalidade digital, onde o upload da mente substitui o paraíso religioso. O fantástico, nesses casos, cumpre sua função ancestral: narrar o desejo humano de vencer a morte. O ciborgue é o novo anjo. Não celeste, mas sintético, e portador da promessa e do perigo de ultrapassar a própria condição.

No entanto, o verdadeiro poder simbólico do ciborgue está em sua incompletude. Ele não representa uma síntese perfeita entre homem e máquina, mas uma zona de indeterminação. É o ser que não cabe em classificações, que habita a fronteira. E é justamente por isso que o ciborgue é político: porque, como o sujeito marginal, ele ameaça o centro.

No fantástico, sua presença desestabiliza narrativas de pureza, autenticidade e hierarquia. O ciborgue ri da ideia de essência, e, ao fazê-lo, liberta o imaginário. Seu corpo é manifesto: um corpo que não se limita, que não se explica, que apenas continua a se transformar.

Pensar o ciborgue é pensar a condição contemporânea. Somos todos, em alguma medida, corpos expandidos por próteses simbólicas, sejam celulares, redes ou algoritmos. O ciborgue deixa de ser personagem e torna-se paradigma. O fantástico apenas torna visível aquilo que já vivemos: a dissolução das fronteiras entre o real e o virtual, entre o eu e o outro.

Nesse sentido, a ficção não antecipa o futuro; ela o revela no presente. O ciborgue, o avatar, o corpo mutante, todos são alegorias do humano em sua mais pura potência de metamorfose. O estranho agora não está fora de nós, mas em nossa própria forma, sempre provisória, sempre inacabada.

4. O pós-humano e o fim da humanidade

A ficção fantástica, desde suas origens, foi um espelho dos medos e esperanças de cada época. No século XIX, temia-se a ciência desmedida; no XX, a catástrofe nuclear; e, no XXI, o que assombra é a própria irrelevância do humano. A era do pós-humano, com sua promessa de superação biotecnológica e autonomia maquínica, inscreve na narrativa contemporânea o espectro do fim da humanidade — não como apocalipse, mas como mutação.

Em obras como Filhos da Esperança (2006), de Alfonso Cuarón, o desaparecimento da fertilidade simboliza o esgotamento do projeto humanista: uma civilização que perde a capacidade de gerar futuro. O fantástico, nesse contexto, abandona o terror sobrenatural e assume uma dimensão cosmológica: o medo de deixar de ser o centro, de ser ultrapassado por algo que não precisa mais de nós.

A literatura e o cinema do pós-humano elaboram essa ideia em chave ambígua. Matrix (1999) não narra apenas o domínio das máquinas, mas o colapso das categorias tradicionais de realidade e origem. O fim da humanidade é também o fim da narrativa humana como medida de todas as coisas. O que surge em seu lugar é uma multiplicidade de consciências, uma ecologia de inteligências.

Rosi Braidotti, em The Posthuman (2013), defende que o pós-humano não representa a morte do homem, mas o nascimento de um sujeito expandido — ético e coletivo — que reconhece sua interdependência com o não humano. Nessa perspectiva, o apocalipse é apenas a superfície do processo: o que morre não é o humano enquanto espécie, mas a ideologia do humanismo que o colocava no topo da hierarquia cósmica.

O fantástico torna-se, então, a linguagem privilegiada para narrar essa passagem. Em Annihilation (2018), a zona alienígena conhecida como “Shimmer” dissolve corpos, memórias e identidades, fundindo tudo em uma nova biologia. O terror inicial transforma-se em assombro: o que parecia destruição revela-se metamorfose. Essa virada estética corresponde à transição filosófica do medo da extinção para a contemplação do devir não humano.

Deleuze e Guattari chamariam isso de “devir-outro”: a transformação radical que rompe o eu e o refaz em novas conexões. O pós-humano, nas narrativas fantásticas, não é tanto o que vem depois do homem, mas o que emerge quando o homem abandona o privilégio da centralidade e se reconhece como parte de uma trama material e simbiótica mais vasta.

Essa reconfiguração ontológica tem também implicações éticas. Se a ficção científica clássica via o fim da humanidade como ameaça, o fantástico contemporâneo o vê como recomeço — uma oportunidade de pensar coexistências. O colapso das utopias modernas, em filmes como Cloud Atlas (2012) ou Interstelar (2014), dá lugar a narrativas que buscam continuidade, não retorno. A destruição é narrada como fase de uma metamorfose cósmica, e o pós-humano, como novo estágio do imaginário espiritual.

Nesse sentido, o fim do humano é menos uma tragédia do que uma epifania: o reconhecimento de que a vida, em suas múltiplas formas, não precisa mais de nossa autorização para existir. O fantástico, ao abraçar esse perspectivismo, realiza sua vocação mais profunda: pensar o impossível como possibilidade vital.

Em última instância, o fim da humanidade é apenas mais um mito de origem. O pós-humano não cancela o humano, mas o reinscreve no ciclo das criações. Somos, talvez, a primeira espécie capaz de imaginar conscientemente a própria substituição e, ao fazê-lo, continuamos a criar sentido.

Esse gesto, paradoxal e poético, é o coração do fantástico: transformar o medo da morte em narrativa de continuidade. No limite, o pós-humano não é o outro. É o humano que ousa imaginar-se diferente, que aceita desaparecer para poder continuar existindo em outras formas. E assim, entre a ruína e o renascimento, o fantástico cumpre sua função mais antiga: fabular o fim para, novamente, reinventar o começo.

Conclusão Editorial

O século XXI inaugura uma nova fase do imaginário humano: a da consciência de sua própria obsolescência. No território do fantástico, essa percepção não aparece como lamento, mas como reencantamento. A literatura, o cinema, os quadrinhos e os jogos mostram que, à medida que o corpo, a mente e a tecnologia se fundem, o humano encontra novas formas de existir — múltiplas, híbridas, simbióticas.

A ficção do pós-humano não é uma ficção sobre máquinas, mas sobre nós mesmos: sobre o desejo ancestral de ultrapassar o limite e, ao fazê-lo, reencontrar o sentido. Em cada ciborgue, androide ou consciência artificial, há uma alegoria da metamorfose da humanidade, que, diante de sua própria criação, é forçada a repensar o que significa viver, sentir e imaginar.

O fantástico, ao contrário do que se supõe, não trata do irreal, mas do irrepresentável. Ao lidar com corpos modificados, inteligências sintéticas e realidades alternativas, ele constrói linguagens para o que ainda não conseguimos conceber plenamente. Assim, o pós-humano, enquanto tema e metáfora, reativa a função mais antiga da arte: dar forma àquilo que o pensamento ainda não alcançou.

Cada narrativa de inteligência artificial, cada corpo biotecnológico, cada avatar digital são expressões de uma ontologia em transformação. O fantástico torna-se, então, o laboratório simbólico da contemporaneidade: um espaço onde a humanidade experimenta, com palavras e imagens, as possibilidades de seu devir-outro.

A dissolução do humano, longe de ser uma distopia, pode ser entendida como um gesto de humildade cósmica. Abandonar o centro, reconhecer-se parte de uma rede de consciências — biológicas, tecnológicas, estéticas — é talvez o maior ato ético de nossa era. No entrelaçamento de carne e código, o pós-humano revela não o fim da sensibilidade, mas sua expansão.

Ao fundir o orgânico e o maquínico, o fantástico nos faz repensar o corpo como linguagem, o artifício como criação e a ficção como continuidade do pensamento. A imaginação torna-se, assim, o novo espaço político do ser — o lugar onde o humano, ao se dissolver, encontra novamente sua força criadora.

Encerramos este Dossiê convidando pesquisadoras, pesquisadores e criadores a ampliar essa discussão. O Fantalogia abre suas portas para ensaios, artigos e estudos que explorem o tema do pós-humano no fantástico, em todas as suas dimensões — filosófica, literária, cinematográfica, estética e cultural. Encorajamos análises comparativas, reflexões teóricas, investigações sobre corporeidade, ética tecnológica, narrativa especulativa e estética digital.

Os interessados podem submeter seus trabalhos diretamente pelo link de submissão oficial, disponível em: https://fantalogia.com.br/institucional/submissao/

O Fantalogia é um portal acadêmico dedicado ao estudo do Fantástico em todas as suas formas, como literatura, cinema, quadrinhos, games e artes narrativas. Nosso propósito é construir um espaço de investigação crítica e criativa, onde a imaginação encontra o método e o insólito se torna objeto de reflexão científica. Reunimos pesquisadores, escritores e leitores em torno de uma mesma busca: compreender o que o Fantástico revela sobre o humano, o social e o histórico.

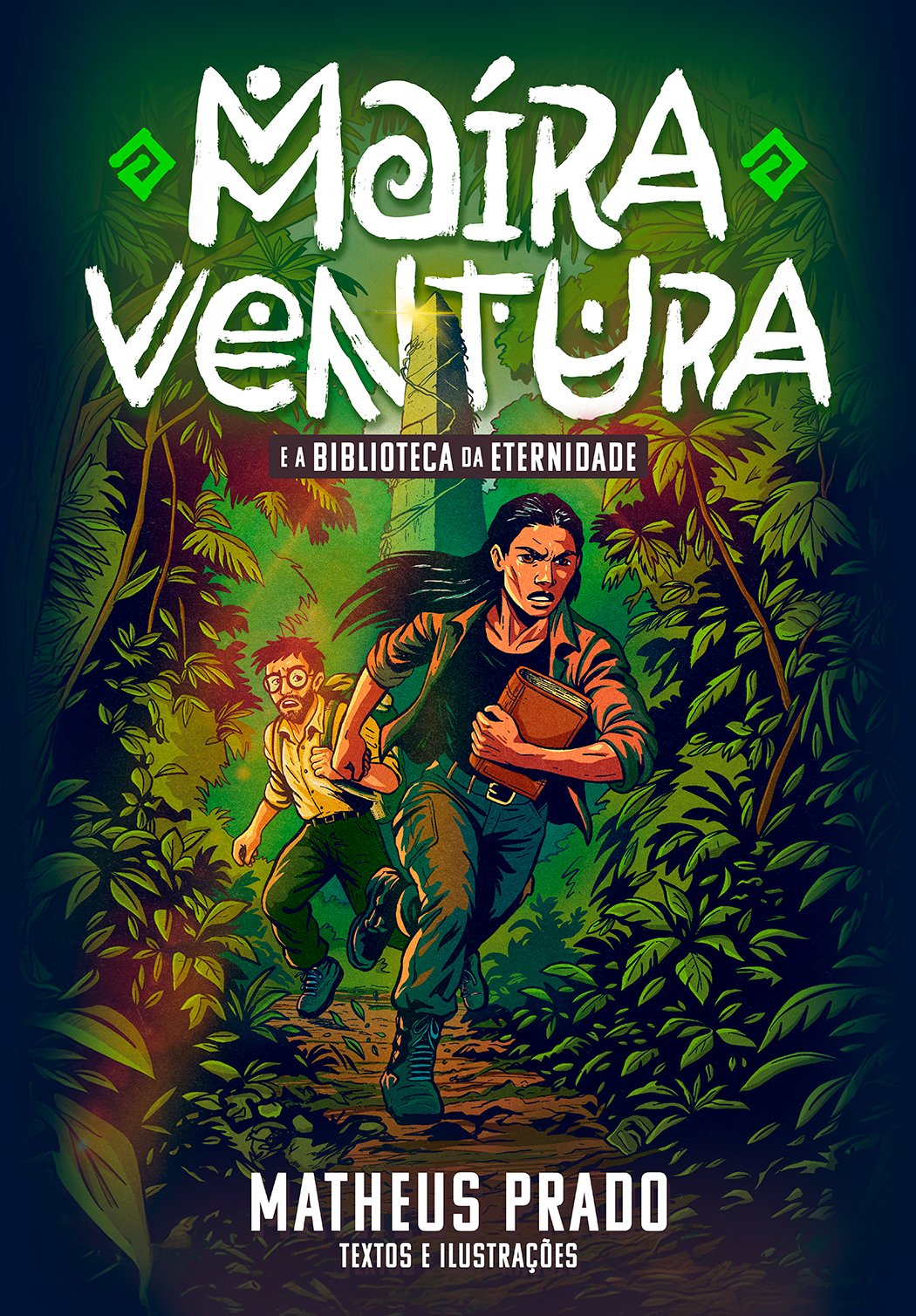

Matheus Prado é professor, escritor, cineasta e crítico de cinema. Atualmente cursa um mestrado e Letras, com foco em Literatura. Acredita que a vida é um mar profundo e que devemos nos aventurar além da superfície. Escreveu e dirigiu dois longas-metragens e vários curtas.