Desde Kwaidan (1964), de Masaki Kobayashi, e Ugetsu Monogatari (1953), de Kenji Mizoguchi, o cinema japonês articula tradição e modernidade por um caminho singular: convoca mitos, contos de assombração e imaginários xintoístas não para escapar do presente, mas para traduzi-lo criticamente.

Essa operação mítica atinge um grau raro de sutileza em A Viagem de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki. Nele, a travessia de uma menina para um balneário de deuses e espíritos funciona como rito de passagem e como ensaio sobre trabalho, consumo, perda do nome e devastação ambiental — questões centrais da virada neoliberal e do capitalismo tardio no Japão e no mundo.

Para pensar essa engrenagem simbólica, aciono três chaves teóricas complementares. Em primeiro lugar, a hesitação do fantástico formulada por Tzvetan Todorov, que descreve o limiar em que o sobrenatural se instala sem se dissolver em pura alegoria. Em segundo, a noção de fantasia como literatura (e cinema) de subversão, em Rosemary Jackson, útil para entender como o “estranho” reconfigura desejos e interditos sociais. Por fim, a “obra aberta” segundo Umberto Eco, que ilumina a ambiguidade produtiva do filme, sua recusa de fechar sentido e sua aposta em um espectador ativo.

Em diálogo com estudos de anime (Napier; Lamarre) e com a crítica antropológica dos yōkai (Foster), propomos que Chihiro opera uma mitopoética da sociedade do trabalho e do consumo: uma fábula sobre pertencimento que começa quando se perde o nome.

Estrutura mítica e regime do fantástico

Do ponto de vista narratológico, A Viagem de Chihiro é um caso exemplar do que Farah Mendlesohn chama de “portal-quest fantasy”: uma personagem atravessa um limiar espacial que instaura novo regime de regras e subjetividades. O túnel abandonado e o parque temático vazio, vestígios do boom econômico que não vingou, funcionam como “porta” e comentário histórico: tratam-se de ruínas do consumo, um parque do capital transformado em zona do sagrado.

A hesitação todoroviana emerge na sequência do banquete: nós, como Chihiro, não sabemos se assistimos a uma alucinação infantil ou a uma epifania xintoísta em que kami e yōkai coexistem com a paisagem urbana. O filme prolonga essa incerteza — não para relativizar tudo, mas para insistir na sobreposição de mundos.

Importa notar que, no xintoísmo, o sagrado não é transcendente; ele emana dos fluxos da natureza, dos rios, das árvores, das pedras. A animação de Miyazaki traduz esse princípio em gesto cinematográfico: a matéria treme, os espaços respiram, a comida exala, o vento dobra grama e cabelos.

Thomas Lamarre descreve esse efeito como “movimento do movimento”: a animação não imita a realidade, mas a faz pulsar. O fantástico, aqui, é também um regime ontológico da imagem.

A fábrica do esquecimento

O pacto de trabalho assinado por Chihiro com Yubaba é motor ético e político do filme. Ao arrancar o nome da protagonista quando “Chihiro” é reduzida a “Sen”, Yubaba encena a lógica de uma modernidade empresarial que contrata força de trabalho ao preço da subjetividade.

Na cultura japonesa, o nome (e, por extensão, a assinatura) vincula o indivíduo a sua linhagem e memória. Dessa forma, a perda do nome não é metáfora vaga. Cortar letras do nome equivale a cortar raízes. Eco ajuda a ler esse dispositivo como uma “obra aberta” de implicação: o espectador é convocado a completar a crítica do trabalho precarizado e da cultura do desempenho.

O balneário, por sua vez, é fábrica e templo. Ele organiza fluxos (de água, de dinheiro, de oferendas) e rotinas (limpeza, atendimento, cozimento), ritualizando o trabalho como liturgia do capital. A sequência do “Deus do Rio” entupido por lixo oferece um dos símbolos mais eloquentes do cinema ecológico: o kami só recupera sua dignidade quando o excesso tecnolátrico é “desentupido” por trabalho cooperativo.

Se a fantasia, para Jackson, reabre fissuras do desejo, aqui ela reabre o próprio rio e devolve à narrativa a dimensão do comum.

Kaonashi e o apetite sem rosto

Kaonashi, o “Sem-Rosto”, é avatar da economia do desejo contemporâneo. Sua voracidade mimética dramatiza um consumo sem objeto, cuja compulsão cresce quanto mais se tenta saciá-lo. Ele ingere o que vê e imita o que recebe.

Ao ser acolhido por Chihiro, Kaonashi não é punido: é deslocado. O filme recusa o moralismo simples e aposta na canalização de desejos para circuitos de cuidado e trabalho significativo (levar ervas, ajudar na ponte, encontrar uma casa com Zeniba). Em termos de teoria do fantástico, esse deslocamento congela a hesitação e a converte em ética: o monstro não some; ele encontra lugar.

Há, nesse percurso, ressonância campbelliana: a heroína não derrota um antagonista; ela reequilibra relações. Diferentemente do monomito clássico, que culmina no retorno com o “elixir”, Chihiro retorna com algo mais impalpável: um nome recosturado e uma nova disposição para o mundo.

Na leitura de Bettelheim sobre os contos de fadas, essa economia simbólica da infância opera como digestão psíquica de ansiedades. Chihiro atualiza esse esquema na linguagem da precariedade dos anos 2000.

Mitologia viva: kami, yōkai e políticas do visível

Miyazaki recompõe uma cosmologia xintoísta que a modernidade urbana pretendia eclipsar. Sokyo Ono descreve o xintoísmo como “o caminho dos kami”, em que forças e presenças habitam a matéria e exigem rituais de hospitalidade.

Michael Dylan Foster, ao estudar os yōkai, mostra como “monstros” funcionam como gramática do social, catalisando medos e desejos coletivos. Chihiro faz desse catálogo um léxico visual: lampiões com pernas, cabeças saltitantes, fuligem animada, aves de papel. Longe de exotizar a tradição, o filme a converte em tecnologia de atenção — um treino para ver o invisível do cotidiano.

É nesse ponto que o cinema japonês revela sua potência política ao lidar com mitos. Desde Godzilla (1954), metáfora radioativa do trauma atômico, e Onibaba (1964), fábula carnal de guerra e fome, a monstruosidade encena feridas históricas. Em Miyazaki, a ecologia e o trabalho ocupam esse lugar.

Se Princesa Mononoke (1997) já confrontava a metalurgia com a floresta, Chihiro mergulha na economia dos serviços, tão central ao Japão pós-bolha. O mito não está atrás; ele está no caixa, na cozinha, no banho. O fantástico, para usar Todorov, deixa de ser “parêntese” e vira “método”.

A ética do olhar

Uma marca de estilo recorrente em Miyazaki é o ma: lacunas de silêncio, contemplação, respiro. Essas pausas (como o trem deslizando sobre a água, o vento nos campos, o descanso na varanda) suspendem a urgência dramática e realocam a atenção. Em termos estéticos, o ma impede que o mito seja mera engrenagem narrativa; ele o instala como experiência.

Em termos políticos, o ma é antídoto contra o tempo acelerado do trabalho e do consumo. Napier lê essas pausas como convites à “rememoração cultural”, um retorno a ritmos pré-industriais inscritos no corpo.

A técnica anima essa ética. Lamarre observa como os planos de profundidade, a sobreposição de camadas e a fluidez das metamorfoses constroem uma “materialidade do ar”, uma fenomenologia do sopro. A consequência é que o sobrenatural não rompe o real; ele se infiltra, se condensa, evapora. A filosofia xintoísta transparece não só no tema, mas na textura da imagem.

Comparações com o cinema contemporâneo

A estratégia mitopoética de Chihiro encontra ecos em outros filmes japoneses da virada do século. Em Your Name (2016), de Makoto Shinkai, o fio (musubi) e o ritual do kagura operam uma cosmologia de encontro e catástrofe, aproximando a tradição a um imaginário de desastre contemporâneo.

Em Weathering With You (2019), a prece pela chuva é mediada por plataformas digitais, e a divindade do clima é inseparável de debates urbanos. Noutro registro, Kwaidan recompõe contos de Lafcadio Hearn como teatro pictórico da culpa e do desejo. Em todos, o mito é ferramenta para reconectar corpos e história, não ornamento.

Essa constelação confirma uma tese: o cinema japonês reatualiza a mitologia a partir de dilemas concretos de sua modernidade, como o pós-guerra, a urbanização, a crise ecológica, a pressão escolar e laboral, a precarização. Em vez de explicar “o Japão” por exotismo, esses filmes tornam visível a experiência global da modernidade, usando cosmologias locais como lentes críticas.

Mãos sujas, pés limpos

A pedagogia do trabalho em Chihiro é inseparável da pedagogia do cuidado. Lin, Kamaji, Zeniba e o próprio Haku encarnam formas de comunidade que não se confundem com família nuclear nem com empresa. A cozinhas, os corredores, as caldeiras (espaços baixos do cinema) são laboratórios éticos.

A heroína aprende a pedir ajuda, a negociar, a limpar, a cozinhar; aprende que trabalho não é punição, mas vínculo com o mundo. É nesse “baixo contínuo” que a fantasia, no sentido de Jackson, torna-se subversiva: ela reatribui valor ao que a lógica do espetáculo invisibiliza.

Há também uma política do corpo. Chihiro começa trôpega, lenta, chorosa; termina firme, respirando fundo, correndo em passo próprio. A mudança é discreta e radical. Não há armadura, espada, tiara mágica: há um laço de cabelo tecido coletivamente, presente que materializa a ideia campbelliana de “auxílios sobrenaturais” como redes de cuidado.

O retorno da família ao carro, com o capim alto cobrindo pneus como se anos tivessem passado, condensa a dimensão temporal da jornada. Estamos diante do que Eco chamaria de “final aberto programado”: nada desmente a aventura, nada a prova.

O espectador guarda um resíduo — memória, saudade, atenção. É esse resto que reconfigura a relação com o mundo “real”: comer com menos pressa, olhar rios como criaturas, desconfiar de contratos que exigem o nome inteiro. O mito, aqui, não oferece doutrina; oferece treino.

Em síntese, A Viagem de Chihiro exemplifica uma operação ampla do cinema japonês: ativar repertórios míticos (xintoístas, folclóricos, literários) como dispositivos de pensamento sobre a sociedade moderna. Não se trata de celebração nostálgica nem de exotismo turístico, mas de uma ética da hospitalidade, ao deuses, aos estranhos, aos desejos sem rosto e às memórias sufocadas, capaz de devolver o nome às coisas e às pessoas.

Mitopoéticas do trabalho e do cuidado

Se tomamos a modernidade como um processo de desencantamento, Miyazaki e seus interlocutores mostram um caminho alternativo: o reencantamento crítico. Em Chihiro, mitos não negam infraestrutura; eles a iluminam.

A casa de banhos é um modelo em miniatura de uma sociedade de serviços que, entre cheiros e contabilidade, administra a vida. O rio entupido é diagnóstico da crise ecológica. O contrato que troca nome por salário é lição sobre identidades capturadas. E, no entanto, tudo isso é regido por uma imaginação que insiste na possibilidade de cuidado e de pausa.

Do ponto de vista teórico, a hesitação do fantástico (Todorov) e a subversão da fantasia (Jackson) articulam-se com a abertura interpretativa (Eco) para produzir uma experiência estética que é, também, pedagógica e política. Chihiro nos treina a notar presenças, a ouvir silêncios, a cuidar de deuses cansados e, por extensão, de pessoas cansadas.

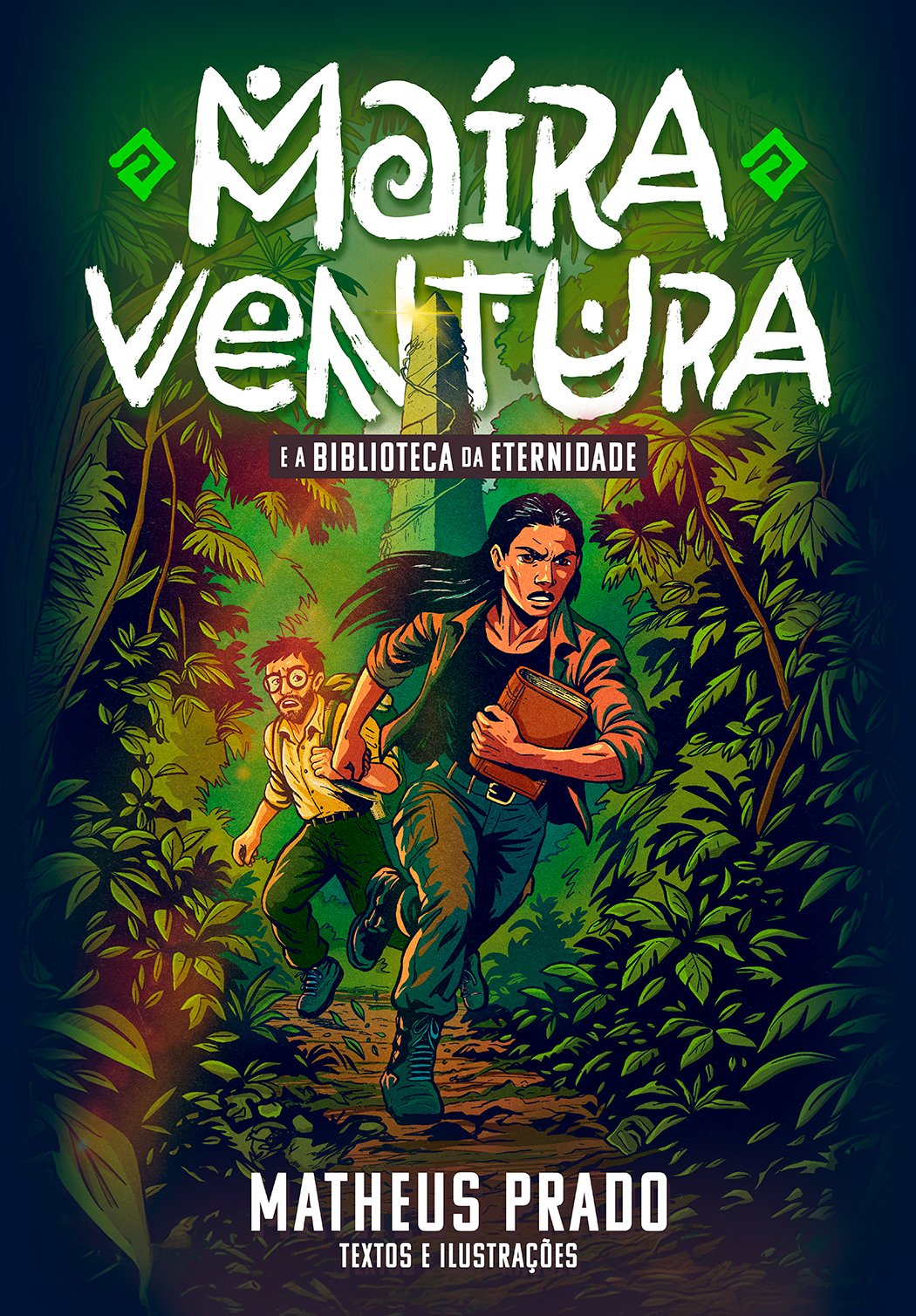

Matheus Prado é professor, escritor, cineasta e crítico de cinema. Atualmente cursa um mestrado e Letras, com foco em Literatura. Acredita que a vida é um mar profundo e que devemos nos aventurar além da superfície. Escreveu e dirigiu dois longas-metragens e vários curtas.