O horror cósmico, como popularizado e parcialmente formulado por H.P. Lovecraft no início do século XX, não é apenas um gênero literário, mas uma cosmologia estética. Ele nasce da percepção de que o ser humano é uma entidade efêmera em um universo vasto, indiferente e sem propósito.

Nas palavras do próprio Lovecraft, em O Chamado de Cthulhu (1928):

A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o tipo mais antigo e mais forte de medo é o medo do desconhecido.

Porém, quando transposto ao Brasil — território de intensidades simbólicas, onde natureza, espiritualidade e história se entrelaçam — o horror cósmico sofre uma mutação profunda. Aqui, o cosmos não é um vazio gelado, mas uma força viva, orgânica e excessiva.

O horror não vem do nada, mas do tudo: do pulsar da terra, das raízes ancestrais, da memória colonial e da selva que pensa.

Sabendo disso, este Dossiê Temático propõe o conceito de Horror Cósmico Tropical, uma categoria crítica que busca compreender como a literatura brasileira reinterpretou o sentimento de insignificância cósmica por meio de experiências locais de estranhamento, transcendência e dissolução do humano.

Para mostrar como o fantástico brasileiro transforma o horror cósmico em uma metafísica da terra, o análise articula três autores: Murilo Rubião, Lygia Fagundes Telles e Bernardo Carvalho.

Murilo Rubião e o absurdo cósmico

A obra de Murilo Rubião (1916–1991), embora anterior à difusão do pensamento lovecraftiano no Brasil, aproxima-se do horror cósmico por vias próprias. Em contos como O Ex-Mágico da Taberna Minhota e Teleco, o Coelhinho, há uma atmosfera de absurdo, onde o sobrenatural não desperta maravilhamento, mas desencanto.

O fantástico de Rubião não celebra a magia, mas a expõe como força desestabilizadora da razão. A metamorfose, o desaparecimento, o retorno inexplicável são formas de revelar que o mundo não é regido pela lógica humana.

Essa percepção, que em Lovecraft se traduz no encontro com o inumano cósmico, em Rubião aparece como a falência das categorias da realidade.

Ao contrário do horror frio e materialista de Lovecraft, Rubião cria um absurdo cálido, um universo em que o mistério brota do cotidiano e o sagrado se torna grotesco. O medo não é do universo, mas do inexplicável imanente. A experiência de seus personagens ecoa o princípio lovecraftiano da impotência diante de forças incompreensíveis, mas o transforma em parábola existencial e poética.

O horror cósmico tropical, aqui, nasce da percepção de que o mistério não está além das estrelas, mas dentro da própria vida.

Lygia Fagundes Telles e o horror do real

Em contos como As Formigas (1977), Lygia Fagundes Telles traduz o horror cósmico em chave feminina e psicológica. Uma jovem visita uma pensão decadente e se depara com um ambiente opressivo, habitado por formigas que se multiplicam incessantemente.

O insólito não se manifesta como evento sobrenatural, mas como revelação sensorial do absurdo: a natureza — mínima, orgânica, rasteira — torna-se o agente do desconhecido.

Lygia substitui o horror cósmico lovecraftiano (centrado no “fora”, no alienígena) por um horror interior, onde o medo provém da percepção do incontrolável. As formigas representam o que Todorov chamaria de o fantástico puro: um fenômeno que desafia a explicação, oscilando entre o real e o sobrenatural.

Essa ambiguidade, que em Lovecraft se liga ao horror do espaço infinito, em Lygia está no microcosmo doméstico. O universo impiedoso é aqui o cotidiano, o corpo, a matéria viva que consome silenciosamente o humano.

Como observa Rosemary Jackson (1981) em Fantasy: The Literature of Subversion, o fantástico revela o reprimido. E em Lygia, o reprimido é o próprio medo ancestral da morte, da decomposição e da fusão com o natural.

O horror cósmico tropical apresenta-se como a dissolução da consciência que percebe o mundo vivo demais, pulsante demais, incontrolável.

Bernardo Carvalho e a selva como cosmos

Em Nove Noites (2002), Bernardo Carvalho aprofunda o horror cósmico em escala existencial e geográfica. O romance reconta o caso real do suicídio do antropólogo americano Buell Quain no interior do Brasil, em 1939. À medida que o narrador reconstrói o episódio, a selva e o contato com as populações indígenas tornam-se metáforas do indizível — o ponto onde o olhar racional europeu se dissolve diante da alteridade absoluta.

Carvalho mobiliza o que Umberto Eco chamaria de “ambiguidade produtiva do texto”, transformando o mistério antropológico em uma experiência de perda de sentido. O horror cósmico, aqui, não é metafísico, mas epistemológico: o saber ocidental confronta o que não pode compreender.

A selva é o cosmos tropical: viva, ilimitada, indomável. O medo do desconhecido lovecraftiano, transposto ao contexto brasileiro, torna-se medo da natureza e da história. Não é o vazio que ameaça, mas o excesso, o orgânico, o outro.

Essa inversão de perspectiva é crucial: no horror cósmico tropical, o universo não é indiferente porque é morto, mas porque é vivo demais — e, portanto, indecifrável.

A estética da desmedida

O que une Rubião, Lygia e Carvalho é uma ontologia do excesso. O horror cósmico tropical substitui o abismo estelar pelo abismo da matéria. Sua força reside na impossibilidade de conter o real, seja a realidade simbólica da selva, a vida microscópica das formigas ou o absurdo das metamorfoses.

Diferente do pessimismo metafísico de Lovecraft, esse horror brasileiro é orgânico, vitalista e trágico. Ele nasce da tensão entre o humano e o natural, entre o logos e o mito.

Enquanto o horror cósmico ocidental expressa o medo da insignificância, o tropical expressa o temor da fusão — o receio de perder o “eu” no todo, de ser reabsorvido pelo universo.

A categoria, portanto, pode ser sintetizada em três eixos teóricos:

- Da insignificância à integração: o homem não é pequeno, mas parte de uma totalidade aterradora.

- Do cosmos ao orgânico: o espaço sideral é substituído pela selva, pelo corpo, pelo inconsciente.

- Do niilismo ao sublime trágico: a aniquilação dá lugar à comunhão forçada com o excesso do real.

O horror cósmico tropical é, em última instância, uma metafísica da terra. Em vez do frio cósmico de Lovecraft, temos o calor úmido, a decomposição, o verde em excesso. O Brasil, com sua mistura de mitos indígenas, afro-brasileiros e coloniais, fornece uma topografia ideal para a reinvenção desse medo metafísico.

Murilo Rubião mostra o absurdo do sagrado. Lygia Fagundes Telles, o horror do natural. Bernardo Carvalho, o abismo do olhar ocidental. Em todos, o horror é o mesmo: o de perceber que o real é maior que a razão.

Assim, o horror cósmico tropical não é uma importação, mas uma criação autônoma. Uma filosofia estética que brota do encontro entre o imaginário brasileiro e o sentimento universal do espanto.

No Brasil, o horror cósmico não está nas estrelas. Está no solo. Está no verde, na carne, na febre — na força daquilo que vive.

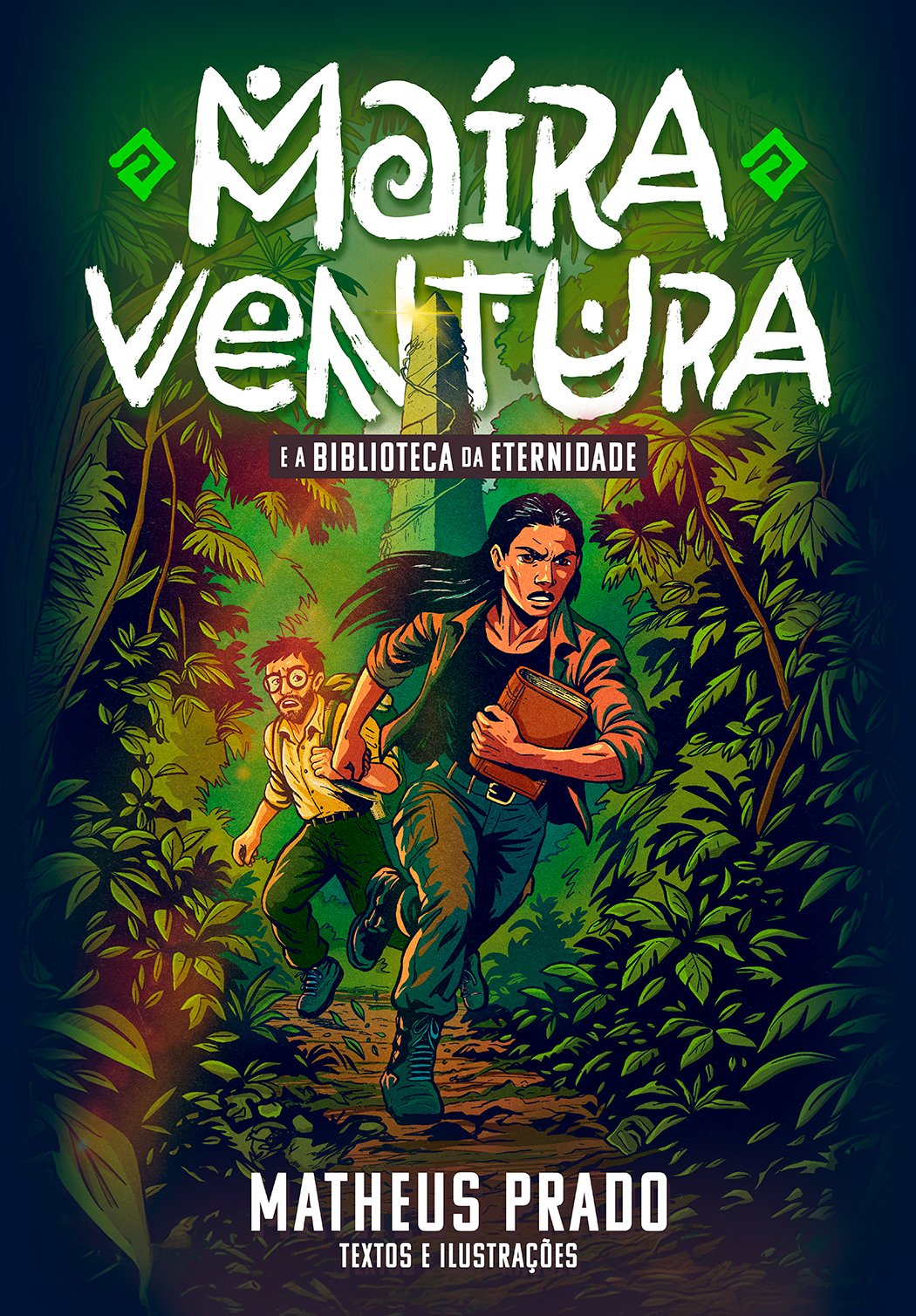

Matheus Prado é professor, escritor, cineasta e crítico de cinema. Atualmente cursa um mestrado e Letras, com foco em Literatura. Acredita que a vida é um mar profundo e que devemos nos aventurar além da superfície. Escreveu e dirigiu dois longas-metragens e vários curtas.