O provérbio africano que abre o livro A Confissão da Leoa, de Mia Couto, não é apenas epígrafe, mas também chave de leitura de todo o romance e o ponto de partida deste artigo. Segundo ele:

Até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça.

Em Kulumani, pequena aldeia moçambicana fictícia, sitiada por leões que atacam exclusivamente mulheres, a disputa central não é apenas pela sobrevivência dos corpos, mas pela posse da narrativa: quem tem o direito de contar a história e definir o que é verdade?

Nesta publicação, adaptada de um artigo artigo acadêmico escrito para uma das disciplinas do Mestrado em Letras, defendemos a tese de que, para Mia Couto, escrever é como caçar leões: a linguagem poética é mobilizada como gesto político de resistência, uma forma de “contra-caça” às narrativas mestras-totalizantes do colonialismo, do patriarcado e do capital extrativista. O alvo central não é o animal, mas os discursos que o transformam em máscara ideológica da violência.

Inspirada em eventos reais em Cabo Delgado, a aldeia de Kulumani torna-se um laboratório ficcional onde se cruzam saberes locais, interesses corporativos de uma companhia petrolífera e o patriarcado cotidiano. De um lado, o caçador profissional Arcanjo Baleiro, enviado para eliminar “os leões comedores de pessoas”; de outro, os vantumi va vanu, os “leões-pessoa”, que desestabilizam a fronteira entre humano e animal e reencenam, de forma alegórica, uma estrutura de poder violento.

Metodologicamente, este artigo articula um percurso teórico interdisciplinar: (1) a microfísica do poder e o panoptismo em Michel Foucault; (2) a necropolítica de Achille Mbembe, que explicita a hierarquia da morte; (3) a crítica da ideologia em Terry Eagleton, sobretudo a noção de “ideologia da natureza”; e, por fim, (4) a metaficção historiográfica em Linda Hutcheon e a polifonia em Mikhail Bakhtin, que permitem ler a própria forma do romance como espaço de insurgência.

Nosso objetivo é mostrar que a confissão que dá título ao livro não é o triunfo do dispositivo de poder, mas sua subversão. A confissão de Mariamar não produz a verdade do patriarcado; produz, antes, uma genealogia da resistência feminina. Ao final, sugerimos que a batalha pela linguagem é a forma primordial de resistência política em A Confissão da Leoa — e, por extensão, na literatura do fantástico engajada com as violências coloniais e de gênero.

Anatomia política do poder

Em Kulumani, o leão não é apenas um animal predador: é a encarnação de uma anatomia política. A aldeia vive sob um regime de medo difuso em que a floresta funciona como um panóptico invertido. Não há torre central, mas uma periferia ameaçadora que vigia a aldeia de todos os lados. A qualquer momento, a fera pode surgir, o que faz com que os próprios habitantes interiorizem a vigilância e a disciplina.

Foucault propõe que o poder não deve ser entendido como algo que se possui, mas como uma estratégia, uma rede de relações em permanente tensão. Em A Confissão da Leoa, o poder não está apenas no administrador Florindo Makwala, nem no caçador Arcanjo, nem nos anciãos da shitala: está inscrito nas rotinas, nos rituais e, sobretudo, na ameaça invisível que se projeta da mata sobre os corpos femininos. O medo disciplina mais do que qualquer decreto.

O corpo da mulher é o principal campo de inscrição desse poder. Silência, irmã de Mariamar, é encontrada “desfigurada”, reduzida a restos. Não se trata apenas de morte, mas de apagamento: o corpo feminino é fragmentado, tornado irreconhecível, como se a própria identidade fosse devorada. Os funerais, por sua vez, são coreografados por regras rígidas — o corpo deitado de lado, o nome interditado, o caminho de volta apagado — que funcionam como tecnologias de controle da memória e do luto.

No espaço doméstico, o panoptismo assume a forma do patriarcado. Genito Mpepe, pai de Mariamar, reproduz sobre as mulheres de sua casa a mesma lógica de confinamento e vigilância que governa a aldeia. O argumento de “proteger” a filha dos leões legitima o enclausuramento: “Enquanto essa gente estiver em Kulumani, você nem desponta o nariz fora de casa”. O medo do leão e o medo do pai se reforçam mutuamente, produzindo corpos dóceis e silenciados.

Esse arranjo revela que a fera é menos um inimigo externo do que um dispositivo que organiza o espaço social. A ameaça animal autoriza intervenções, legitima a presença do caçador, justifica o controle dos deslocamentos femininos. A própria linguagem com que se fala do leão — “besta”, “praga”, “flagelo” — constrói a percepção de que se trata de uma força natural, inevitável, diante da qual resta apenas a gestão técnica da crise. É justamente contra esse naturalismo que o romance se insurge.

Necropolítica e a ideologia da natureza

A partir de certo ponto, a análise da disciplina já não basta: é preciso perguntar quem morre e por que. Se o biopoder moderno, em Foucault, é o poder de “fazer viver e deixar morrer”, Achille Mbembe mostra que, em contextos coloniais e pós-coloniais, esse mecanismo se radicaliza em necropolítica: o poder de decidir quem deve morrer, quais corpos são sacrificáveis.

Kulumani é um espaço necropolítico. A companhia petrolífera só reage de fato quando os trabalhadores especializados — agentes do capital — entram em risco. Os camponeses e, mais ainda, as mulheres, aparecem como vidas descartáveis. Antes que o leão chegue a elas, o Estado e o capital já as “deixaram morrer”, ao demorar em intervir, ao negar atendimento médico, ao normalizar o perigo como parte da vida cotidiana.

Nesse ponto, gênero e necropolítica se cruzam. As vítimas principais dos ataques são mulheres enviadas ao mato para vigiar as machambas, buscar lenha, buscar água ainda de madrugada. Naftalinda Makwala, esposa do administrador, denuncia esse cálculo perverso: os homens declaram estar preocupados com os leões, mas continuam a expor suas esposas e filhas ao perigo, como se seu sacrifício fosse aceitável. A decisão de quem enfrenta o risco é tomada dentro da família, por homens que assumem, em escala doméstica, um poder soberano sobre a vida e a morte das mulheres.

Tandi, empregada do administrador, é o caso-limite dessa hierarquia da morte. Violentada coletivamente após transgredir um ritual masculino, abandonada pelo sistema de saúde e, por fim, devorada pelos leões, ela é assassinada três vezes: pelo patriarcado local, pela burocracia estatal e pela fera. Seu suicídio, ao entregar-se aos leões como vashilo, apenas explicita uma morte que já havia sido decretada socialmente muito antes.

É aqui que entra a crítica ideológica de Terry Eagleton. A afirmação factual “leões estão matando mulheres” é atravessada por uma estrutura de valores que naturaliza a violência de gênero e desvia o olhar das suas causas sociais. A “ideologia da natureza” transforma o leão em explicação conveniente: se a morte vem da floresta, ela parece menos resultado de relações de poder e mais efeito inevitável de um equilíbrio ecológico “desequilibrado”.

O diário de Arcanjo Baleiro é o texto que mais claramente encarna essa ideologia. Seu tom técnico, racional e supostamente neutro constrói o problema como uma questão ecológica: ruptura da cadeia alimentar, escassez de presas naturais, comportamento adaptativo dos leões. Ao explicar tudo pela natureza, o caçador apaga a violência patriarcal, a negligência estatal e a lógica extrativista da empresa. Em termos eagletonianos, trata-se de um discurso “disfarçadamente político” que reforça interesses específicos — os do capital e do patriarcado — ao se apresentar como descrição objetiva da realidade.

Contra esse naturalismo, Mia Couto arma sua contra-caça simbólica: o verdadeiro leão a ser abatido é a ideia de que a violência é um dado “natural”, e não uma construção histórica, colonial, de gênero e de classe.

A batalha pela linguagem

Se o romance denuncia estruturas de poder e ideologia, é sobretudo na sua forma que a resistência se materializa. A Confissão da Leoa é construído como um duplo livro: de um lado, o diário de Arcanjo Baleiro; de outro, a narrativa de Mariamar. Essa arquitetura encena a luta pela palavra e produz um romance polifônico, no sentido de Mikhail Bakhtin.

Para Bakhtin, o romance polifônico se caracteriza pela convivência de múltiplas vozes e consciências independentes, nenhuma delas subordinada completamente à outra. É exatamente o que acontece aqui: a voz do caçador não absorve a de Mariamar, nem a da jovem narradora é reduzida a mera ilustração da versão masculina. O texto obriga o leitor a circular entre perspectivas incompatíveis, sem síntese final conciliadora.

Linda Hutcheon ajuda a nomear essa estrutura como metaficção historiográfica: um tipo de narrativa pós-moderna que é ao mesmo tempo autorreflexiva (fala do próprio ato de narrar) e profundamente ancorada em contextos históricos e políticos. A Confissão da Leoa revisita o episódio real dos ataques em Cabo Delgado, mas o faz duplicando os registros — técnico, mítico, confessional — e recusando a tentação de oferecer uma “última palavra” sobre o que aconteceu.

O diário de Arcanjo é o lugar do monologismo. Nele, o caçador organiza a realidade segundo categorias prévias: teorias ecológicas, mapas topográficos, protocolos de caça. Fiel ao discurso disciplinar, ele destrói o utegu (armadilha local) por considerá-lo primitivo, reafirmando a superioridade de sua própria tecnologia e de seu próprio modo de conhecer. Seu texto pretende ser transparente, científico, universal. É a típica narrativa do caçador que escreve a História.

Já a versão de Mariamar é o lugar da inconclusibilidade. Sua voz mistura memória, mito, sonho, trauma e desejo. Ela fala com os mortos, com a terra, com os animais, com a própria língua, que é retorcida por neologismos e imagens inesperadas. A fronteira entre humano e animal se torna fluida quando ela se percebe “uma leoa em corpo de pessoa”, em lenta metamorfose. Nessa fabulação, não interessa “descobrir” se ela é ou não literalmente a leoa: o que importa é que, ao assumir essa forma, Mariamar reescreve o lugar da vítima, transformando a presa em predadora simbólica.

O ato de aprender a escrever, auxiliada pelo avô Adjiru, cristaliza a metáfora central: Mariamar desenha a letra “L” com uma garra de leão e vê a fera se ajoelhar no papel. É a palavra que submete o símbolo, não a bala. Arcanjo não consegue abater nenhum leão; Mariamar caça o signo “leão” ao capturá-lo em sua narrativa. Escrever, aqui, é caçar — e caçar é desnaturalizar a linguagem que mantém as violências no lugar.

A confissão, dispositivo clássico do poder segundo Foucault, é também revertida. Em vez de se dirigir à autoridade para produzir a verdade que permitirá controlá-la, Mariamar confessa para inscrever uma nova genealogia: dá voz à irmã morta Silência, à mãe Hanifa, à terra que as acolhe. Sua confissão não é um exame de consciência, mas um manifesto de vingança e metamorfose. O ápice vem quando Hanifa revela a Arcanjo que “os leões eram três” e afirma “eu sou a leoa que resta”, completando a trindade feminina de resistência: vítima, narradora e terra.

Ao final, o caçador é obrigado a ler o diário da leoa. A recepção, que costuma ser o lugar de conforto do leitor, torna-se aqui um gesto pedagógico: Arcanjo — como o leitor ocidental — é confrontado com uma narrativa que não pode assimilar plenamente. A derrota do caçador é, ao mesmo tempo, a vitória da polifonia.

A leoa escreve de volta

Retomando a imagem inicial, podemos dizer que Mia Couto cumpre, em A Confissão da Leoa, a promessa do provérbio: o leão finalmente inventa a sua própria história. Ou melhor: as leoas escrevem de volta. Mariamar e Hanifa desmontam a narrativa heroica do caçador e revelam que, por trás da fera, há uma constelação de violências de gênero, de classe e de raça que não pode mais ser mascarada como “fato natural”.

Este artigo mostrou como a obra constrói, por meio da figura do leão, uma verdadeira anatomia política do poder em Kulumani, articulando microfísica foucaultiana, necropolítica mbembiana e crítica ideológica eagletoniana. Ao mesmo tempo, evidenciou que a forma do romance — sua polifonia, sua estrutura de metaficção historiográfica, sua linguagem radicalmente poética — é o principal espaço de insurgência. Não é apenas o que se diz, mas como se diz, que resiste.

A confissão, dispositivo por excelência da produção da verdade do sujeito, é capturada e revertida: serve agora para que uma mulher, traumatizada e silenciada, se assuma como leoa e explique o mundo a partir de seu próprio corpo. Em vez de legitimar o poder, sua fala o desestabiliza. Em vez de reforçar o panóptico, ela o atravessa com um olhar que vem da mata, da terra, do avesso da história oficial.

Por isso, A Confissão da Leoa extrapola os limites de Cabo Delgado e de Moçambique. Kulumani pode ser lida como metáfora de qualquer território onde o capital extrativista, o Estado e o patriarcado se articulam para produzir corpos descartáveis: a aldeia africana, a Amazônia, as periferias urbanas. Em todos esses espaços, a “ideologia do progresso” e a retórica do “dano colateral” continuam a operar como novos nomes para o velho leão.

Ao insistir na inconclusibilidade, Mia Couto recusa fechamentos confortáveis e coloca a literatura numa posição ético-política: não espelhar o mundo, mas disputá-lo. Escrever é caçar leões porque é disputar a linguagem com as forças que desejam naturalizar a morte de alguns como preço inevitável do progresso de poucos. A leoa, agora, tem voz — e essa voz convoca outras narrativas do fantástico a continuarem a caçada.

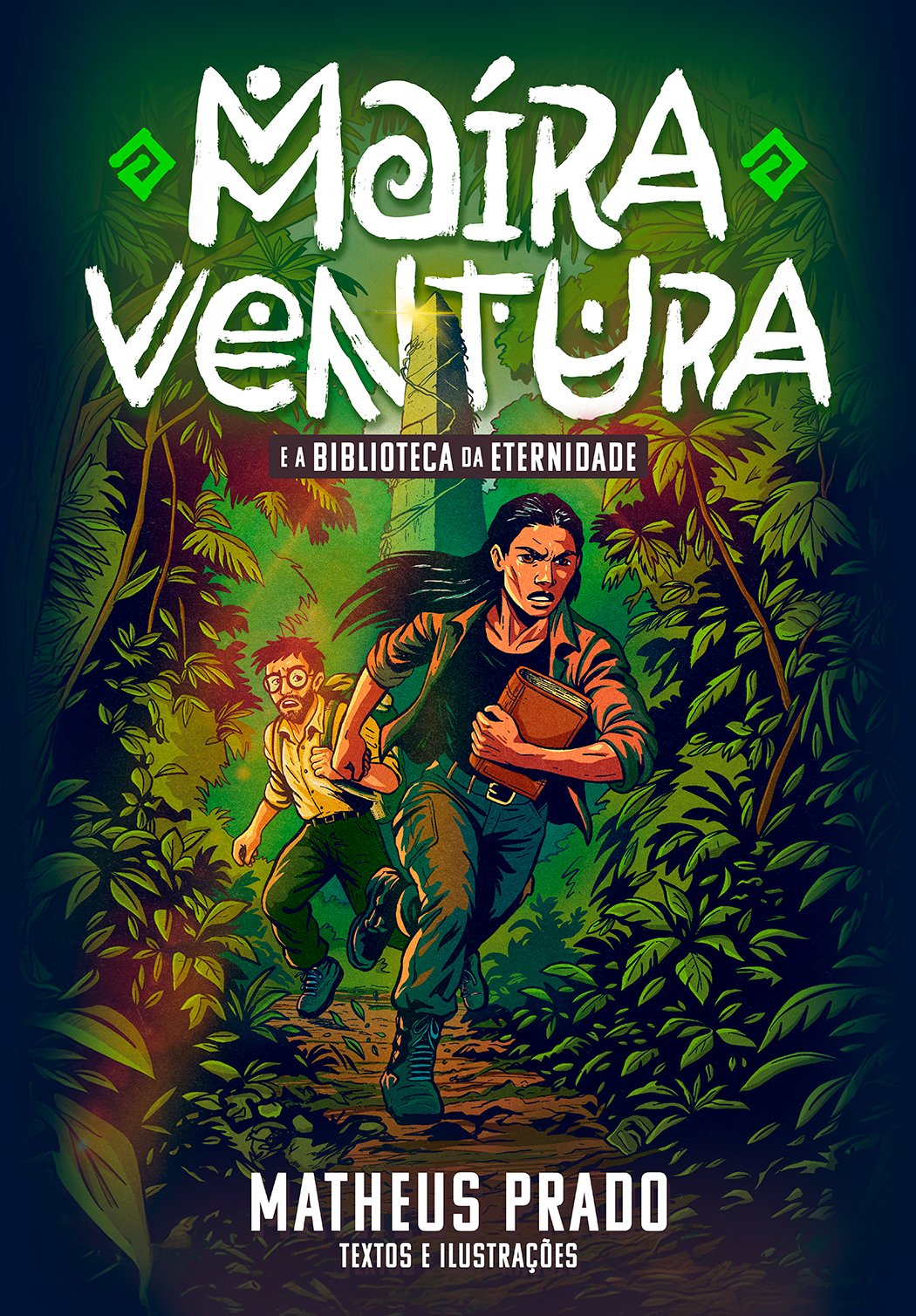

Matheus Prado é professor, escritor, cineasta e crítico de cinema. Atualmente cursa um mestrado e Letras, com foco em Literatura. Acredita que a vida é um mar profundo e que devemos nos aventurar além da superfície. Escreveu e dirigiu dois longas-metragens e vários curtas.